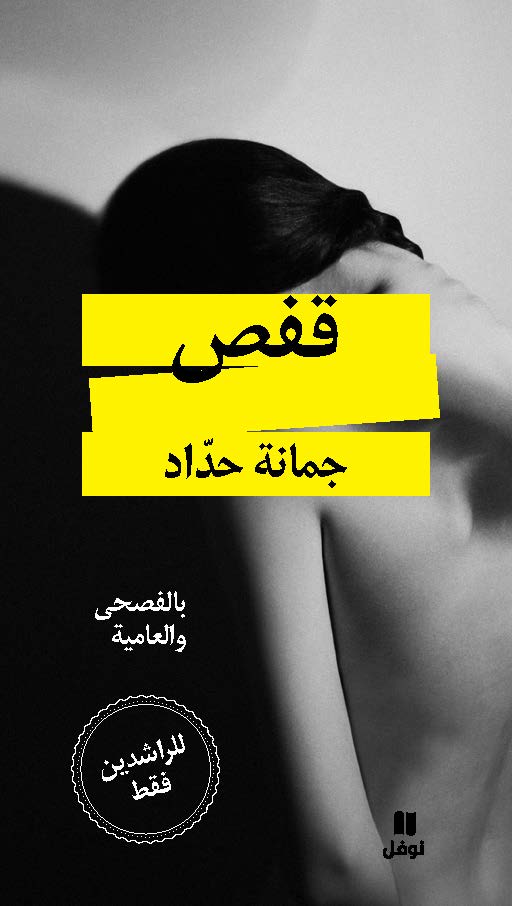

السفير: "قفص" جمانة حداد: أدوار وراء القضبان

من المألوف الترجمة من لغة إلى أخرى، لكن جمانة حداد اختارت سلوك طريق مباين في كتابها المسرحي «القفص» (دار نوفل) فكتبت نصها باللغة العربية العامية، وأناطت برؤوف قبيسي تحويله إلى اللغة الفصيحة. اختبار جديد جدير بالتأمل في مدى ما يُمكن اماطته من فروقات جمالية بين هذين الفضاءين اللغويين، من حيث توظيف وسائطهما التعبيرية ومكوناتهما الصوتية والصرفية، وأبعادهما البلاغية والخيالية. حدّ المقارنة شأن يقتصر على من يتوخى أمر البحث اللغوي واللساني. أما القارئ العادي فيمكن أن يلتفت إلى نص من النصين، ويُعرض عن الآخر. من ناحيتي، كنت منحازاً إلى النص العامي الذي عثرت فيه على انسجام وتفاعل عميقين بين مضمون النص، وقدرات العامية المنبثقة من متون شفهية محلية، على الاستجابة إلى سجية الكلام بين بطلات مسرحيتها، وعلى استرسالهن وعفويتهن من دون تحذّلق أو تكلّف، وإمكانية التعبير أحياناً بفظاظة عما يقاسين من احساس بالتهميش، وما يحملن من مشاعر وغرائز أنثوية مكبوتة. لمى العانس وزينة المنقّبة وهبة المومس ويارا المثلية وعبير الممتلئة. خمس نساء، ورجل مجهول الاسم في لوحة من مشهدين، تدعمها سينوغرافيا مرسومة تبين حركة التطور من خلال حوار يتخذ شكل إدانة، أو استجواب يقوم به رجل يحتل نقطة المركز. قبل أن تنقلب الأدوار في المشهد الثاني، ويتزحزح هو، أو من يمثّله، ويدخل القفص الذي وضع فيه النساء. أصوات خمسة لنساء مسجونات في قفص، يحاولن التحرر من حالة الاستلاب المفروضة عليهن، والمتمثّلة في الأعراف والتقاليد والسنن التربوية والدينية. تنافح كل منهن بجسارة عن وضعيتها، وما آلت إليه حالها، وتُبرز عوامل دونيتها وأسباب قهرها ومعاناتها. هذا المنطق التحليلي الذي تعبّر به شخصيات جمانة حداد، عن خلفيات الظلم الاجتماعي وبواعثه من الفقر والجهل والخوف والنفاق، وسوى ذلك من عيوب وآفات اجتماعية، أفضت إلى استضعاف المرأة، إنما مرده ضمير الكاتبة التي تتقمص شخصية الأنثى بهوياتها المتباينة، وتعيرها لسانها ووعيها وخطابها المشحون بقدر هائل من النقمة والتمرّد والغضب. ومع ذلك فإن أطروحة جمانة ليست أطروحة نسوية ثورية ذات أبعاد سياسية سجالية. وهي غير مفتونة بمقارعة الذكورية في كل ميادينها وكل تجلياتها، كما تفعل مثلاً نوال السعداوي. والكاتبة التي تحتفل في كتاباتها وأشعارها بالمرأة ذاتاً وموضوعاً ورمزاً، لا تسدّد إلى الرجل سهامها القاتلة، وإن كانت تُقرّ بتباين بين الذكورة والأنوثة، إلا انها تعزو الخلل إلى المحصلة الناجمة عن التقاليد الاجتماعية والكوابح الأخلاقية التي خلقت هذه الفروقات التي تروّج لها الثقافات الشعبية التقليدية. وترى إلى حرية المرأة الجنسية جزءاً من حرية المجتمع عامة، وأمارة على درجة رقيه أو انحطاطه. والبنية الاجتماعية، كما درج على ترتيب فضائها الإناسيون، هي التي تحدّد الخطوط والأحجام، وتضع الفواصل والحواجز بين المرأة والرجل، حيث تحتل الأنثى في معظم الحضارات الداخلي والسفلي والمظلم والرطب، في حين يشغل الذكر الخارجي والمرتفع والمنير والجاف. لذلك وجدنا أن الكاتبة أدارت في المشهد الثاني عملية انقلابية افترضت فيها تبادلاً في الأدوار بين الزوج والزوجة. وأُسدلت الستارة على جثة الزوجة (الزوج) التي أرداها شريكها الغيور بعد تحوّله. وهو افتراض عزمت من خلاله الكاتبة، على استخلاص نتيجة مفادها أسبقية رسم الأدوار التي تحدّدها القواعد الثقافية. وعلى ان المرأة لا تُحبس وحدها في قفص. المجتمع بما فيه الرجل هو المسجون في (أقفاص الدين والجنس والسياسة والقوة والمال والمظاهر و...) وفي قصيدة ختامية انطوت عليها الكواليس، يغدو التحرر المنشود لديها عصباً جوانياً باطنياً. احمد زين الدين. السفير